Montrer le sommaire Cacher le sommaire

Dans sa récente intervention dans un podcast, le nutritionniste Anthony Berthou souligne que le déjeuner doit s’adapter aux besoins de chacun, mais qu’il existe des repères simples pour mieux composer ce repas central de la journée. Trop souvent perçu comme un moment social ou expédié à la hâte, il conditionne pourtant notre digestion, notre niveau d’énergie et même la qualité du sommeil.

Quels aliments privilégier et dans quelles proportions ? Les pistes avancées par l’expert invitent à conjuguer bon sens et équilibre nutritionnel.

Suivre le rythme de la nature et des saisons

Selon Anthony Berthou, manger local et de saison n’est pas seulement une affaire d’écologie : cela permet aussi de diversifier son alimentation et de réduire le coût des courses. En alternant poires, pommes ou fraises au fil des mois, ou en découvrant des légumes moins courants comme la courge spaghetti, on enrichit naturellement son assiette.

Les circuits courts offrent également une garantie de fraîcheur et de qualité nutritionnelle. Ils permettent de limiter les produits ultra-transformés, dont la consommation excessive a été associée à des risques accrus de maladies chroniques. Revenir à ces pratiques, souligne-t-il, revient à appliquer avant tout des principes de bon sens.

Un repas construit sur la variété

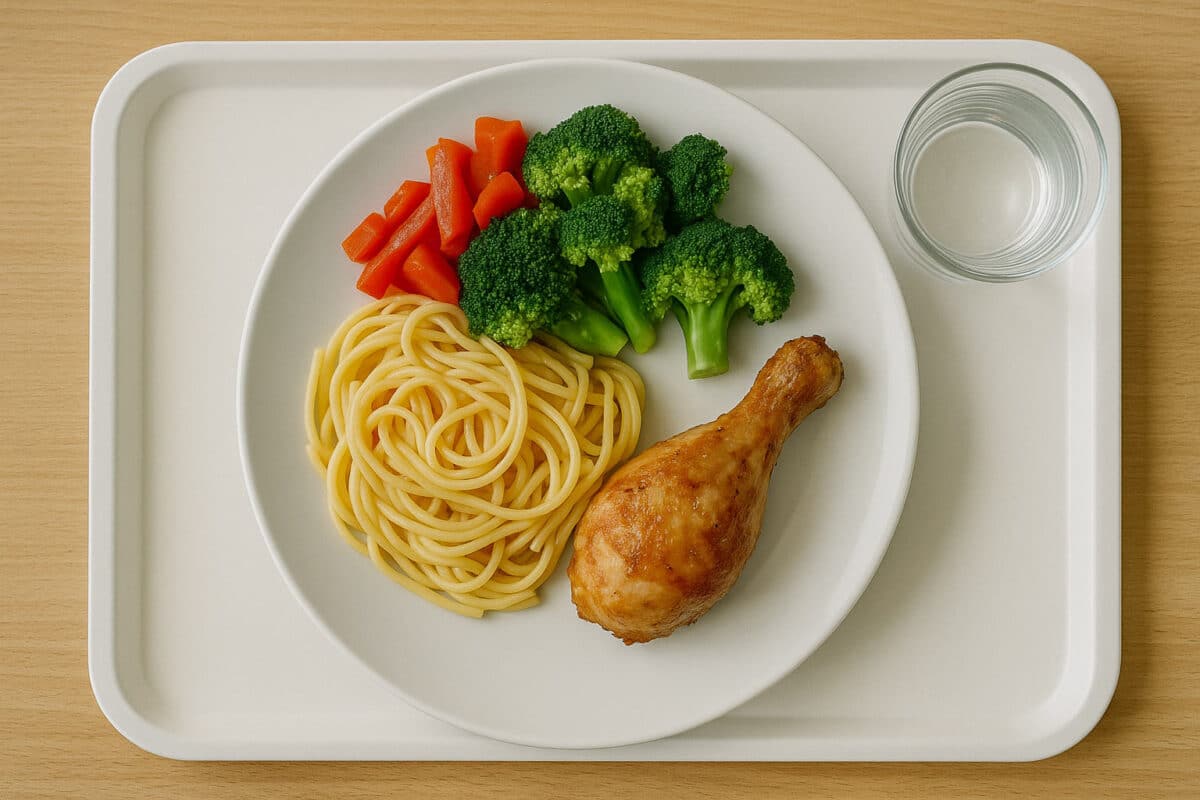

Un déjeuner équilibré ne se limite pas à une simple alternance « entrée, plat, dessert ». L’enjeu, explique Berthou, est d’ajuster la composition du repas en fonction de l’activité physique et du contexte de la journée. Par exemple, associer des féculents, des légumes, une source de protéines et des graisses de qualité permet de stabiliser la glycémie et d’éviter le fameux « coup de barre » de l’après-midi.

La surcharge glucidique est un risque fréquent : une salade de riz, suivie de pâtes, puis de pain et d’un dessert sucré représente un apport excessif. Dans ce cas, le corps doit fournir un effort digestif considérable, ce qui peut nuire à la concentration. La vigilance se situe donc moins sur un aliment isolé que sur l’équilibre global de l’assiette.

Le rôle des sucres et leur juste place

Le dessert, souvent incontournable en France, n’est pas à bannir. Comme l’explique Berthou, consommer une tarte aux fraises après un effort physique peut même être bénéfique : le sucre présent aide à reconstituer les réserves de glycogène. En revanche, lorsqu’il s’ajoute à un repas déjà très riche en glucides, il devient un facteur de déséquilibre.

Il rappelle aussi la différence entre un dessert industriel et un dessert maison : dans le premier cas, les additifs et le raffinage réduisent considérablement l’intérêt nutritionnel. Dans le second, la présence de fruits entiers apporte polyphénols et micronutriments utiles à l’organisme. La clé reste donc la modération et la qualité.

Les légumineuses et leur préparation

Introduire des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs au déjeuner permet d’apporter à la fois glucides complexes, fibres et protéines végétales. Cependant, leur préparation demande une attention particulière : un trempage d’au moins dix heures est nécessaire pour réduire certains facteurs antinutritionnels qui peuvent gêner l’absorption des minéraux.

Une assiette composée de riz complet, de haricots rouges et de légumes sautés illustre ce type d’équilibre. Ces aliments à charge glycémique modérée soutiennent l’énergie sur la durée, tout en favorisant la satiété.

La juste quantité de féculents

Le débat sur la consommation de pâtes et de riz le soir trouve un écho dès le déjeuner. Berthou rappelle que les quantités doivent être adaptées : pour une personne sédentaire, 50 à 70 g crus de pâtes constituent une portion raisonnable, tandis qu’un sportif peut monter à 100-120 g. Après cuisson, ces valeurs sont multipliées par trois.

L’idée selon laquelle manger des féculents ferait automatiquement grossir est erronée. Ce qui compte, c’est l’équilibre entre l’apport et la dépense énergétique de la journée. Une portion modérée de riz ou de pâtes à midi peut parfaitement trouver sa place, à condition de ne pas en abuser aux autres repas.

L’apéritif et la question de l’alcool

Dans la culture française, le déjeuner s’accompagne parfois d’un apéritif. Olives, noix ou noisettes nature sont à privilégier face aux cacahuètes grillées et salées : la réaction de Maillard issue de la cuisson haute température génère du stress oxydatif. Le choix des aliments bruts reste la meilleure option.

Quant à l’alcool, les recherches évoquant le « French paradox » ont été nuancées. Pour obtenir un effet cardiovasculaire protecteur du resvératrol, il faudrait consommer entre 500 et 2 700 litres de vin rouge par jour, ce qui est évidemment impossible. Berthou rappelle : aucune consommation d’alcool n’est bénéfique pour la santé. Le moins on en boit, mieux c’est, et ne pas en boire du tout reste l’idéal.

Le déjeuner comme pilier de l’équilibre quotidien

Au-delà des choix alimentaires, le déjeuner s’inscrit dans une logique globale : il prépare l’après-midi mais influence aussi la qualité du dîner et du sommeil. Un repas trop riche en sucres rapides peut entraîner une hypoglycémie réactionnelle et favoriser les excès au repas suivant. À l’inverse, une assiette composée de légumes, de protéines variées et de féculents adaptés soutient l’énergie et évite les fringales.

Cuisiner des produits bruts, même en 10 ou 15 minutes, permet non seulement d’améliorer l’équilibre nutritionnel mais aussi de se reconnecter à ce que l’on consomme.

Anthony Berthou, podcast Génération Do It Yourself, septembre 2025

Repensé de cette manière, le déjeuner n’est plus un simple rituel social : il devient un levier concret de santé, un moment pour expérimenter des associations d’aliments, découvrir des produits de saison et préparer l’organisme à la suite de la journée.

Merci pour cet article clair et très pratique ! Je partage complètement l’idée que le déjeuner, c’est bien plus qu’une pause rapide ou un simple rituel social : c’est le moment clé pour recharger son énergie et, honnêtement, éviter ce fameux coup de barre de l’après-midi qui ruine la productivité.

J’apprécie beaucoup l’insistance sur le fait de manger local, de saison, mais surtout de privilégier la variété dans l’assiette. Ce n’est pas une question de supprimer ou de s’interdire des aliments, c’est surtout de donner à son corps ce dont il a besoin au bon moment de la journée pour rester attentif et éviter les fringales.

Un point essentiel évoqué dans l’article, et que je répète constamment : l’équilibre ne passe pas par l’extrémisme. Oui, un dessert maison ou un plat de pâtes complet a tout à fait sa place à midi, tant qu’on adapte les quantités à ses besoins (une idée que la science confirme, avec des portions de 50 à 70g de pâtes crues pour une personne sédentaire ; c’est simple, c’est du bon sens). Je veux rappeler aussi que la part du dessert, en France, est avant tout culturelle et apporte du plaisir. Mais tout est une question d’équilibre et de qualité, comme mentionné : un dessert maison, c’est tout de suite plus intéressant pour la santé.

Pensez à l’ordre des aliments dans l’assiette : commencer par des fibres et des protéines, puis intégrer quelques féculents et savourer le sucré en fin de repas, voilà une astuce simple pour stabiliser la glycémie. Et n’oubliez pas : « plus il y a de la couleur dans votre assiette, plus c’est riche en nutriments ». Votre microbiote vous dira merci !

Un autre conseil rarement évoqué : préparer les légumineuses avec un vrai trempage, c’est la clé pour bien digérer et profiter de tous les minéraux. Je recommande toujours de rendre son assiette joyeuse et colorée : osez varier légumes, épices, graines, et essayez le fameux concept « arc-en-ciel » dans votre repas de midi.